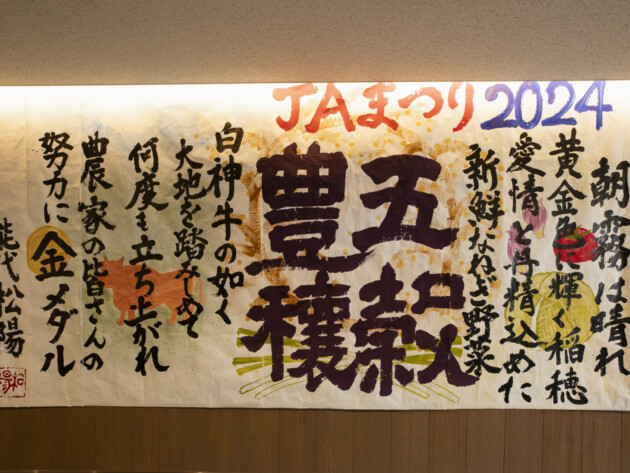

JAリーダーインタビュー

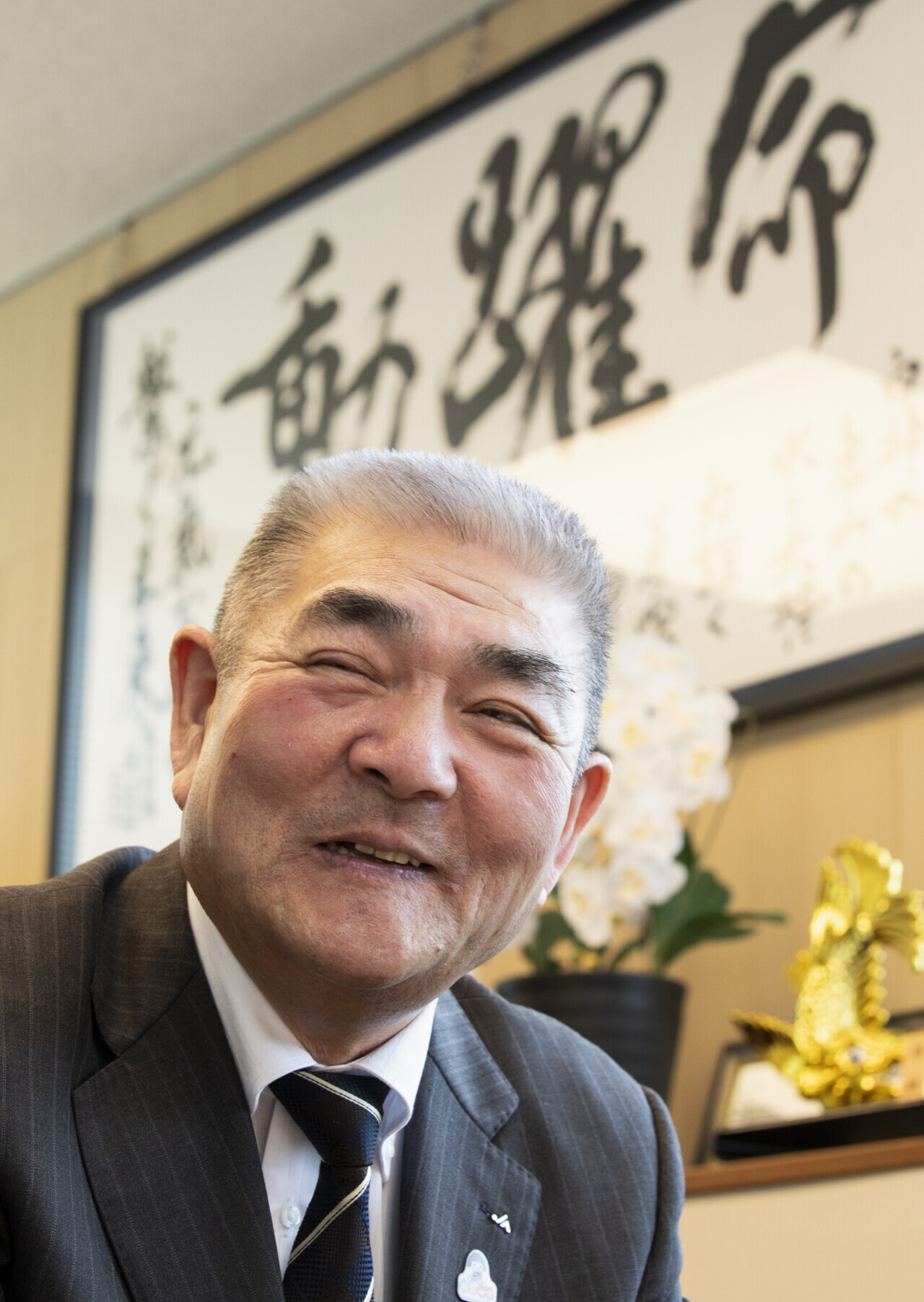

秋田県JAあきた白神 代表理事組合長 工藤巌さん

- 秋田県 JAあきた白神

- 2025年9月

仲間とともに産地を築き次世代へつなげる

世界自然遺産・白神山地の麓で米作りはもちろん、特産品の産地化を進めてきた。

生産者として仲間と品質向上をすすめ、若い世代につないでいる。

田んぼ仕事の中心は母とわたしたち

─本店のある能代市は、西は日本海、北は世界自然遺産として知られる白神山地に面した自然豊かな地域ですね。

市域を東西に流れる米代川の両岸に農地が広がっています。白神山麓のミネラル豊富な雪解け水で育った「あきた白神米」のほか、「白神ねぎ」「白神山うど」など地域特産野菜の生産も盛んです。

わたしが生まれ育ったのは北岸の久喜沢という地区です。わが家は分家で、陸稲と水稲を栽培していましたが、農地がそれほど広くなかったので、親父はよく出稼ぎに行っていました。田んぼ仕事の中心はおふくろで、わたしと二人の弟は家事や農作業を手伝っていました。

小学二年生のとき、食事係になったわたしに祖母が電気炊飯器を買ってくれました。炊飯スイッチを入れるのは夕方の五時です。けれど、山や川で遊んでいるうち、つい時間がたつのを忘れてしまってね……。そのたびにこっぴどく叱られました(笑)。それでも炊事に慣れてくると、おかずもいろいろ作れるようになりました。いまでも魚は自分でおろして調理します。先日は孫と魚釣りに行って、キスが釣れたのでうろこを取って背開きにし、天ぷらをごちそうしましたよ。

春は田植え、夏は陸稲の除草剤散布の仕事があります。今みたいに便利な機械はありませんから、ぜんぶ手動での作業です。夏休みが、これでほぼ潰れました。でも、いまでも田んぼの作業がぜんぜん苦にならないのは、このときがんばったからなんでしょうね。

わたしが中学のとき、国の開拓パイロット事業(国営能代開拓建設事業)が始まりました。当初の計画は約三千ヘクタールを開田する予定でしたが、米の需要減や生産調整の影響で、計画面積の五割以上が畑地に変更されたのです。農業高校を出て昭和四十八年に能代市農協(当時)に入組する頃から、わが家でも加工用トマトやミョウガなど、畑作もいろいろやるようになりました。

─能代市農協ではどんな仕事をしていましたか。

最初は指導課に配属され、畜産を担当しました。ウシの肥育・繁殖・酪農、養豚、養鶏と、ひととおり現場を経験しました。家畜の臭いが服についても、嫌だと思ったことはありません。それに、なんといっても仕事が楽しかった。指導課は、生産部会、青年部、女性部など、組合員組織とのつきあいが深かったのです。いろいろな人と知り合い、じっくり膝を交えて話をすることで、信頼関係ができていく。おたがい人となりがよくわかっていますから、仕事をしていて「苦労した」と思ったことがないんです。

その後、支店の購買担当になったのですが、わたしは畑作の上手な組合員の圃場に毎日のように通っていました。野菜の栽培を学び、どの時期になにが必要なのかを覚えなければ、肥料や農薬を売ることなんてできないと思ったからです。いっしょに肥料メーカーに行って話を聞いてくることもありました。おかげでたくさんのことが身に付きました。彼のことはいまでも「師匠」と呼んでいるんですよ。わたしは平成十一年に退職し、実家の農業を継いだのですが、師匠から学んだことがおおいに生かされましたね。

JAの営農指導員が産地を支えてきた

─ネギの生産振興に尽力されてきたそうですね。

家業を継いでからは稲作を縮小し、ネギを中心に栽培していました。ただ、当時は市場から「C級産地」の烙印を押され、価格が低迷していたのです。理由を聞くと、「白神さんは、デベソが多いからね」と。根元の切り口から芯が伸びて飛び出している状態を「デベソ」と呼んでいますが、これは根元を切りすぎてしまうことで起こります。「白神ねぎ」なのに、軟白部分が極端に短いネギも多かった。そうした品質の問題を指摘しても、いっこうに改善されないと市場の担当者は言うのです。

じつは職員時代にも、ミョウガの選別が甘い農家がいると言われたことがあります。そのときわかったのは、優良産地ほど、JA主導ではなく、部会員自らが品質管理をしているということ。平成二十年に部会長になったわたしは、まずこの問題に着手しました。抜き打ちで品質検査をし、基準に満たないものは全量差し戻しです。仲間にたいして厳しく接するのはつらい。でも心を鬼にして、なにがだめなのかを口酸っぱく言い続けました。自分たちの問題として真剣に取り組まなければ、長続きしないからです。

他産地や量販店にも視察に行くなどして、みんなで課題を洗い出し、栽培から出荷までの管理を徹底しました。数年後、品質は目に見えて向上し、市場の信頼を得ることができたのです。

─「白神ねぎ」は昨年末、年間販売額二十億円を突破しました。

JAの営農指導員が、産地を支えてきてくれました。海岸近く、山間地、河川流域の農地と、管内はそれぞれ土が違いますが、どの地域でも収量を確保できるよう指導することで、全体の品質を平準化できている。ネギが全国的に品薄になる夏場の端境期などに収穫できる作型を構築するなど、高単価で売れる工夫もしています。ほんとうに、よくがんばってくれていますよ。

ネギの作付け面積は二百二十五ヘクタールまで伸び、部会員も増え続けています。家業を継がず、別の仕事に就いていた若い世代が戻ってきたことも大きいですね。所得が伸びなければ、後継者は育ちませんから。

わたしは六十五歳で息子に経営移譲しました。自分の技術は、自分で上げていくしかない。だからわたしはいっさい口出ししません。言いたいことが喉元まで込み上げるときもありますよ。でも、そこはぐっと我慢です(笑)。

─職員にたいしても、我慢ですか。

基本的にはそうです。でも、職員にはほんとうに感謝の気持ちしかありません。たくさん褒めてあげたいですね。人員が足りていないところも、おたがい補い合ってがんばっています。それに少しでも報いるべく、令和六年度から初任給を引き上げました。

いま職員に言葉をかけるとしたら、ただひと言ですね。農家にたいし、しっかり寄り添うこと。じっくり話を聞き、相手がなにを望んでいるのか、自分になにができるかを考えることが信頼につながります。どんなに時代や状況が変わっても、これだけはけっして変わらない普遍的な本質だとわたしは思っています。

文=成見智子 写真=鈴木加寿彦 写真提供=JAあきた白神

詳細情報

詳細情報

くどう・いわお/昭和三十年生まれ、能代市出身。四十八年秋田県立能代農業高等学校を卒業後、当時の能代市農協へ入組。指導課などを経て平成十一年退職。JAあきた白神に合併後、二十六年理事、令和五年代表理事組合長に就任し、現在に至る。

JAあきた白神

平成十年、秋田県北部の三JAが合併して誕生。能代市・藤里町が管内。米のほか、「白神ねぎ」、「白神みょうが」、「白神山うど」などが特産。食農教育活動にも力を入れる。